Biographisches Stichwort

Vuk Stefanovic

Karadzic (auch Karadschitsch), am 6. November 1787 (nach dem alten Kalender am

26. Oktober) in Trsic bei Loznica als Sohn eines Bauern geboren, lernte das

Schreiben noch mit einem zugespitzten Zweig, den er in aufgelösten Ofenruß

tauchte. Später besuchte er die Schule in Karlowicz, ging dann nach Wien und

wurde während der serbisch-türkischen Kämpfe Sekretär verschiedener Führer

seines Volkes. Nach

dem Zusammenbruch des serbischen Aufstands floh er nach Wien, wo ihn der Slawist

Kopitar zur intensiven Beschäftigung mit der serbischen Schriftsprache anregte.

Karadzic war eine der großen

Persönlichkeiten der serbischen Geschichte. Er erforschte und reformierte die

serbische Sprache, gab eine Grammatik (1814) und ein Wörterbuch (1818) des

Serbischen heraus und sammelte serbische Volkslieder, die er in zehn Bänden

veröffentlichte. Im Jahre 1847 erschien seine Übersetzung des Neuen Testaments

ins Serbische. Karadzic starb am 7. Februar (26. Januar) 1864 in Wien, 1897 wurden seine sterblichen

Überreste nach Belgrad überführt.

In seinem Aufsatz "Serbische Lieder" hat Goethe Karadzic lobend erwähnt.

Zu den verschiedenen Schreibungen des Namens:

Da es damals in seiner Heimat nicht Sitte war, einen Familiennamen zu

führen, hieß er mit seinem Vor- und Vatersnamen zunächst nur Vuk Stefanovic

(auch: Wuk Stephanowitsch), d.h. Wolf, des Stefans Sohn. Deshalb findet man in

der älteren Literatur hin und wieder den Namen Wolf Stephansohn. Erst später,

so Wurzbach, "nahm er nach dem Orte, wo seine Eltern ein Anwesen besaßen,

den Namen Karadschitsch an und machte sich unter demselben in der

wissenschaftlichen Welt bald in ausgezeichneter Weise bekannt". Aber auch

dieser Name begegnet uns in den verschiedensten Formen: Karadzic, Karadschitsch,

Karacic, Karadzitsch, Karagich, Karajich usw. Wer in elektronischen

Verzeichnissen nach ihm sucht, sollte also nicht schon nach dem ersten Versuch

aufgeben.

Srpski rjecnik, istolkovan njemackim i latinskim

rijecma, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanovic

Srpski rjecnik, istolkovan njemackim i latinskim

rijecma, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanovic

Serbisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch

Lexicon Serbico-germanico-latinum

* 1. Aufl. Wien 1818 (P. P. Armenier), LXXII S., 928 Sp.

* 2. Aufl. Wien 1852 (Typis Congregationis Mechitaristicae), 8

Bl., 862 S. (antiqu. EUR 203,-/208,-)

* 3. verb. und verm. Aufl. Belgrad 1898 (Tipopgrafia regni Serbiae), XLII, 880 S.

(antiqu. EUR 280,-)

* Becu 1918, 927 S.

* 4. Aufl. Belgrad 1935 (Tipografia Regni Jugoslavie), 8, 880 S. (antiqu.

EUR 100,-/196,-)

Gedruckt wurden die beiden ersten Auflagen dieses Wörterbuchs in der Druckerei

der Mechitaristen, die 1810 nach Wien gekommen waren. Hier wurden vor allem

Bücher in armenischer Schrift und in anderen orientalischen Sprachen

veröffentlicht. Von der dritten Auflage an ist das Wörterbuch in Serbien

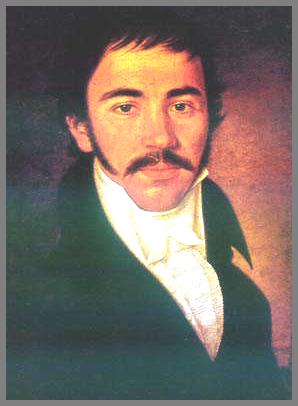

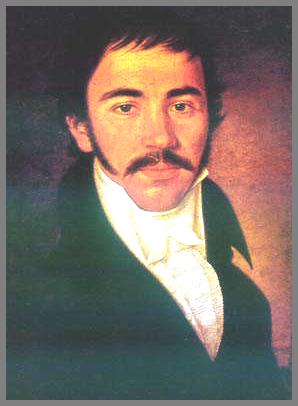

erschienen. Die beiden Titelbilder (links und rechts) stammen von der

zweiten Auflage (Wien 1852).

Nachdruck der Ausgabe von 1818:

* Belgrad 1966 (Prosveta), 71, 925, 270 S.

* Belgrad 1969 (Nolit), 459, 58 S. (antiqu. EUR 18,-/80,-)

* Belgrad 1985 (Prosveta-Nolit), LXXI S., 928 Sp., 58 S.

* Belgrad 1987 (Prosveta), LXXI S., 928 Sp., ISBN: 86-07-00127-2

Vuk

Karadzic dürfte einer der ganz wenigen Autoren lateinischer Wörterbücher

sein, denen man ein Denkmal gesetzt hat (Bild rechts). Es steht im

Studentenpark von Belgrad und wurde 1937 errichtet.

Vuk

Karadzic dürfte einer der ganz wenigen Autoren lateinischer Wörterbücher

sein, denen man ein Denkmal gesetzt hat (Bild rechts). Es steht im

Studentenpark von Belgrad und wurde 1937 errichtet.

Außer Karadzic soll auch Scheller in Brieg auf diese Weise geehrt worden sein: durch ein Buch am Eingang des evangelischen Friedhofs, das die Aufschrift "Scheller" trägt. Ob dieses Denkmal noch an seinem Platz steht, weiß ich leider nicht.

Aber brauchen unsere Philologen solche Ehrungen überhaupt? Ich meine, jeder von ihnen hat sich sein Denkmal schon selbst gesetzt: durch sein Wörterbuch!

Wenn Sie auf dieser Seite Fehler entdeckt haben oder etwas

hinzufügen möchten, schicken Sie mir bitte eine E-Mail . Ich bin für

jeden Hinweis dankbar!

Falls Sie sich auf meinen Seiten verirrt haben oder ganz einfach

nur zur Begrüßungsseite zurückkehren möchten, dann klicken

Sie bitte hier.